张树美,女,汉族,1946年11月生,群众,山东省济南市章丘区宁家埠街道西埠村退休村医。

在宁家埠街道的西埠村及邻村,提起“张大夫”张树美,乡亲们眼中闪烁的,是暖意融融的信赖与亲近。四十六载春秋,从坚守职业的理所应当,到施以援手的力所能及,这位乡村女医生默默将自己活成了一盏不熄的灯,温暖着一方百姓。接生新生命初啼时,她欣慰地笑着;守护乡邻日常安康时,她脚步轻快;遇乡邻困厄,垫付药费、倾力相助。退休后成为田间地头播撒健康知识的“播种人”,她的足迹步步都通向他人所需的角落。那盏灯之所以长明,因为她早已懂得:“坚守仁心,照亮他人”,正是生命自身所能获得的最深慰藉与至乐。

“不能拖沓,听孩子的,不舒服就得去检查!”两鬓斑白的张树美正开导赵大娘,赵大娘因常年劳作膝盖疼痛,老扛着不去医院,孩子们只能找到张树美进行劝导。“现在孩子们都忙,岁数大的亲戚、邻居就凑一起聊聊天,解解闷,互相也有个照应”79岁的张树美指着围坐一圈的老人介绍道。

说起张树美,那是十里八乡的名人,从接生员到村医,几十年来都深得周边村民的信赖。现在她是大家口中无所不能的“全科医生”,无论头疼脑热还是疑难杂症,她的身影总是人们心底最踏实的依靠。

2024年初春那个傍晚,饭菜刚上桌,隔壁骤然传来撕心裂肺的哭喊。张树美撂下碗筷便冲了过去。眼前,邻家婶子倒在炕上,口角歪斜,半边身子瘫软——凶险的脑梗!她的心猛地揪紧。没有半分迟疑,她迅速指挥:“快打120!”,掐人中、顺呼吸。救护车呼啸而至,她毫不犹豫跟了上去。在医院,78岁的张树美跑前跑后,清晰地向医生详述婶子的状况。守在床边,她轻柔按摩婶子麻木的肢体,低声絮语。直至深夜,婶子终于艰难睁眼,模糊认出了她,含糊挤出“谢……谢……”。

归途车上,儿子心疼地嘟囔,她目光灼灼:“遇见这事,我能不管吗?我是退休了,但这颗救人的心,它永不退休!”这掷地有声的话语,是她用一生写就的仁心宣言。

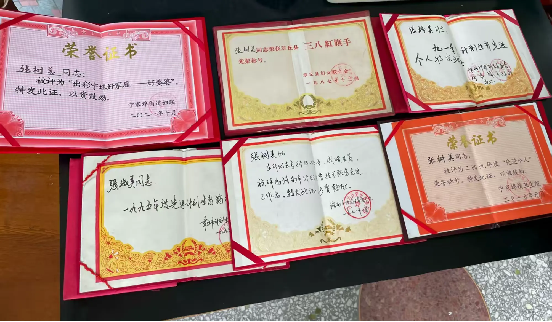

退休后,闲不住的张树美开了一家小诊所,父老乡亲有什么不舒服还都来找她瞧病,面对空巢老人患病时的无助、孩子不在身边的无奈、怕花钱看病的执拗等,张树美很受触动。自2016年起,70岁的张树美穿上了红马甲开启了义诊帮扶。

为了更好问诊,她的“诊室”无处不在:堂屋的方桌旁、田间劳作的垄沟边,甚至是路旁浓密的树荫下。那只磨旧的药箱虽小,却承载着她对乡亲们沉甸甸的情谊。每一次问诊,她都待病人如至亲,耐心倾听,细致开解。看到乡亲手头拮据,她总是温和地摆摆手:“药先用着,日子宽裕了再说。”甚至悄然垫付药费也成了常事。遇到拿不准的病情,她比家属还要焦虑,苦口婆心地劝说他们去大医院详查,事后仍牵肠挂肚,总要打电话追询结果。

随着时间推移,她家那方小小的院落,悄然成了乡亲们温馨的“健康驿站”。茶余饭后,邻居们总爱聚拢于此,拉家常,话里短。这时,张树美总是乐呵呵地拿出陪伴她多年的血压计、血糖仪,义务为大家测量,耐心细致地讲解日常保健知识。谁的血压不稳,谁的血糖偏高,她都一一记挂心头,时常一个电话追过去:“老哥,药按时吃了吗?”“大妹子,饮食可得注意点啊!”那句常挂嘴边的叮咛——“早发现,早治疗,别把小毛病拖大!”对她而言,这日复一日的关切与提醒,是责任,更是流淌在生命里的欢愉。

自1968年张树美选择成为一名乡村接生员开始,近六十载的行医生涯,将她稳稳推向了奉献的港湾。从那个医疗资源极其匮乏的年代走来,她比谁都清楚乡亲们的艰难,遇到困难,她总是那句话:“能帮一把是一把。”

1995年,张树美毫不犹豫冲入刺骨的黑夜。面对石碾旁瘫软产妇和早产婴儿,她紧急施救,护送至医院,直到母子平安后默默离开。隔年的一个闷热的夏日,邻村大叔一条腿被石墩挤压得血肉模糊,面对家徒四壁和家属眼中灭顶的灰暗,她分文不取,坚守一个多月,每天清洗伤口、更换敷料,使得大叔重新稳健地踏在土地上……

当年那个背着药箱、顶风冒雨穿梭在田埂间的青春姑娘,如今已是慈眉善目的奶奶。但确“仁心”依旧,改用一抹鲜艳的红马甲身影,毅然奔赴在周边村野之间。

张树美助人为乐的深厚情怀,如春风化雨,早已深深融入家风,滋养着下一代。在儿女心中,母亲是慈母,更是照亮前路的精神灯塔。她常对子女殷殷叮嘱:“若打算从医,就别只想着赚大钱;若想赚大钱,就别走这条路。行医,根子上是为了帮人。”这质朴如泥土却重逾千钧的教诲,让儿子毅然回到章丘故土,怀着与母亲一脉相承的赤诚仁心,用更精深的医术,稳稳接过了守护乡亲健康的接力棒,续写着这个平凡家庭以助人为乐、守护乡土的动人长歌。

关闭

关闭

打印

打印