大众日报:建设“千泉之城”,济南市出台名泉保护总体规划

字号:

大 中 小

11月1日,《济南市名泉保护总体规划(2023-2035年)》(以下简称《总体规划》)公开征求公众意见。制定本规划的总体目标为,立足美丽中国建设、彰显泉城特色,加强泉水保护与合理利用,建设泉水生态基底稳固、泉·城文化景观特色突出的“千泉之城”,提升济南核心竞争力和软实力。

基本构建城泉共生总体格局

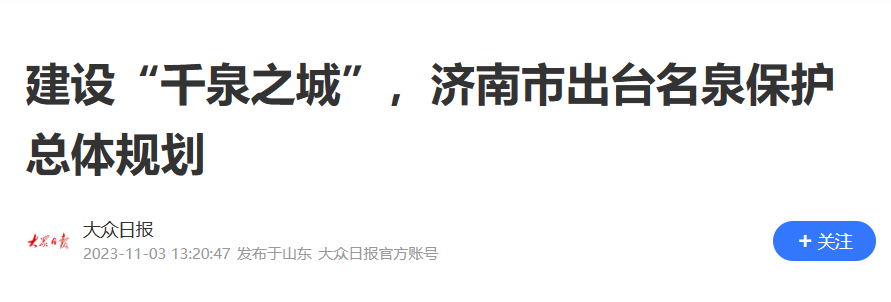

《总体规划》是指导济南市域范围内泉水保护工作的全局性、综合性、战略性规划,涵盖市域范围内的全部泉水生态功能区,包括趵突泉泉域、白泉泉域、百脉泉泉域、洪范池泉域、长清-孝里水文地质单元、瀛汶河水文地质单元、牟汶河水文地质单元、源泉水文地质单元、沂源水文地质单元,共计5789.62平方千米。

《总体规划》期限为2023-2035年。近期目标年为2025年,远期目标年为2035年。其中,近期目标为,重点渗漏带生态功能基本稳定,泉水入渗补给功能进一步修复;正常降水年份趵突泉水位高于27.01米,维持泉水水环境质量;城泉共生总体格局基本构建,泉群保护规划全面完成,七十二名泉景观风貌明显提升,建立系统的泉水保护与文化彰显体系。

远期目标为,重点渗漏带、直接补给区以及其他补给区域的入渗补给功能得到全面保护、修复、提升;正常降雨年份趵突泉地下水位高于28.15米全年累计200天以上,泉水水环境质量持续优良,泉水生态系统稳定、生态服务功能可持续;泉水文化特色全面彰显,名泉景观风貌全面提升,千泉之城品牌效应凸显。

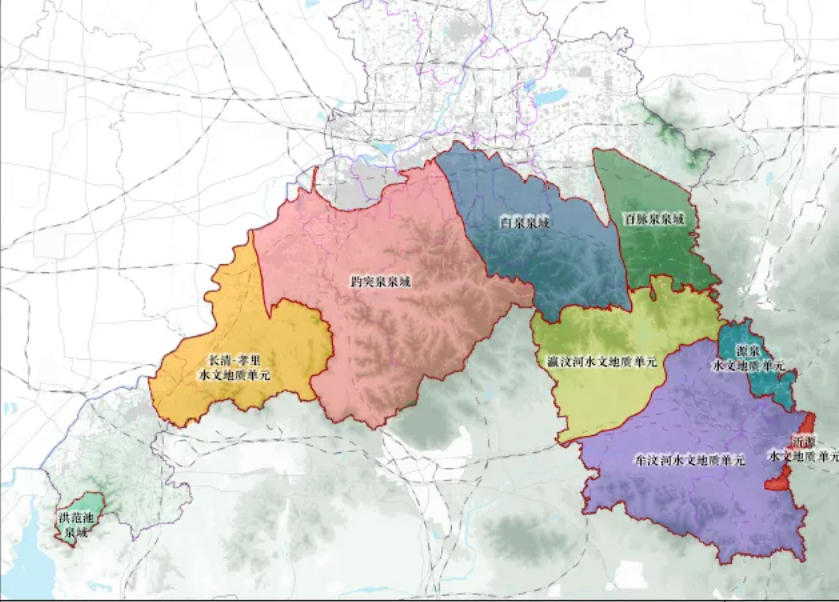

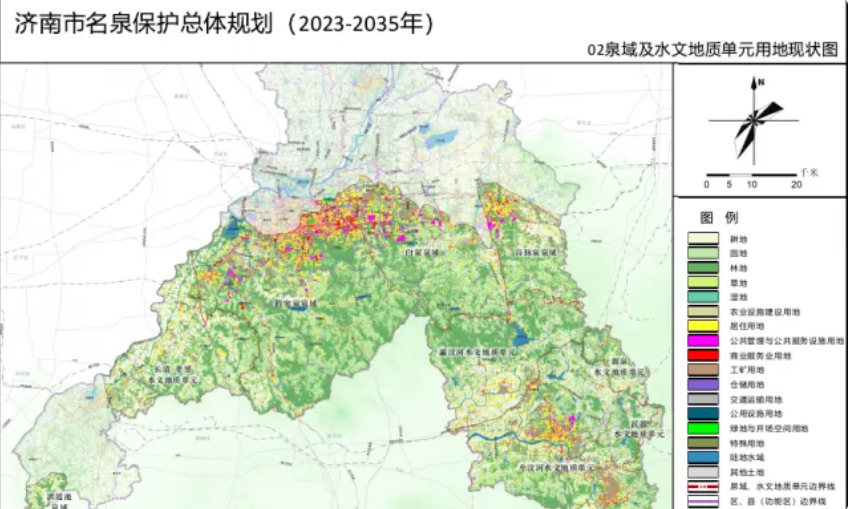

“两区三级”泉水生态功能分区

泉域及水文地质单元范围内,根据泉水生态循环过程,划分为“两区三级”的泉水生态功能分区。“两区”指泉域及水文地质单元内根据泉水的形成过程划分的补给区和汇集出露区。补给区内根据入渗补给功能强度分为“三级”,即重点渗漏带、直接补给区和补给区内其他区域。

汇集出露区内根据泉水出露点分布和含水层富水性分为“三级”,即集中出露区、重点富水区和一般富水区。集中出露区指泉群出露区及附近的富水区,面积60.23平方千米;重点富水区面积276.76平方千米;一般富水区指汇集出露区内的其他区域,面积295.13平方千米。

保护补给区的总体要求为,坚持保泉优先,全面保护补给区生态基底,加强保护重点渗漏带和直接补给区。着力推动生态涵养,精细化管控项目准入与建设规模,加强污染防治,确保入渗补给功能和水源涵养能力不降低。保护汇集出露区的总体要求为保护泉水出露点,保护径流通道,控制地下水开采。区内建设活动应严格落实泉水保护要求,加强监督实施。

严格保护重点渗漏带的总体要求为,在重点渗漏带保护范围内,禁止新建、扩建、改建影响地表水渗漏的建设项目。严控新增建设、加强现状治理、定期体检评估,确保重点渗漏带功能稳步提升。

重点管控直接补给区,直接补给区以维持泉水入渗功能为主,划分管控区划,控制城乡建设用地总规模,明确建设项目管控要求,加强生态修复,防控水质污染。保护禁止建设区,加强生态修复,保育自然地形地貌,保护各类生态要素面积不减少、功能不降低,增强入渗补给和水源涵养能力。

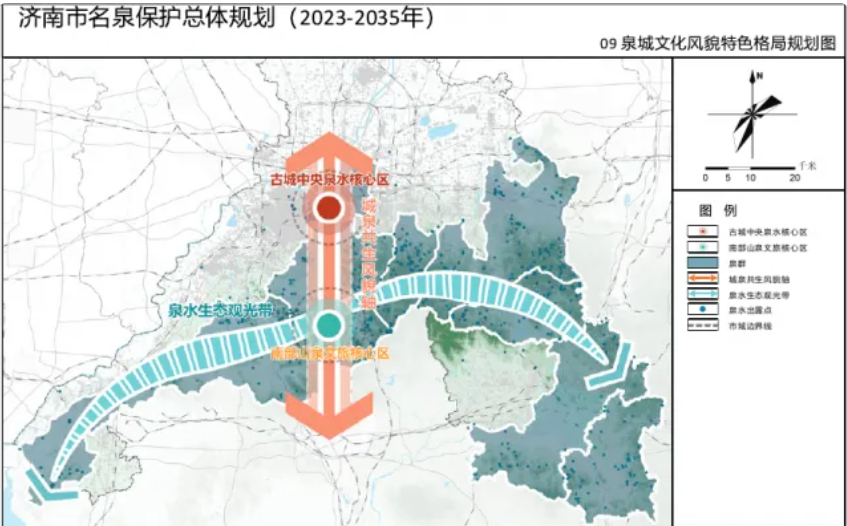

泉水文化景观保护与提升方面,统筹泉水资源、山水本底和城乡肌理,构建“城泉共生”的总体格局。凸显地域特色,塑造风格鲜明、特色突出的泉群景观风貌。加强泉水出露点分级保护与泉水景观分类打造,塑造富有魅力的亲泉空间。

一轴、一带、两核、十二片

融合自然山水生态基底、历史文化资源禀赋和广泛分布的泉水出露点,打造“一轴、一带、两核、十二片”的“城泉共生”总体格局。一轴为,城泉共生风貌轴,依托山水圣人文化轴,聚焦泉城特色,串联重要泉水聚集区,融汇山、泉、湖、河、城多元景观,集中彰显济南城泉共生的特色风貌与泉水文化。

一带为,泉水生态观光带,依托南部低山丘陵带与众多名泉交织融合的独特生态本底,打造泉融山水、泉村振兴的旅游观光带。两核:北部依托老城四大泉群打造古城中央泉水核心区,集中展现“泉·城文化景观”;南部依托涌泉泉群打造南部山泉文旅核心区,彰显泉水自然生态风貌,引领区域乡村振兴。十二片为,根据泉水出露点分布情况,结合历史人文要素与自然生态条件划定十二片泉群。

结合“济南泉·城文化景观”世界文化遗产申报,保护泉·城一体的景观图景,依泉就景的泉水园林,泉景合一的人文景致,人泉融合的泉水院落、街巷。围绕申遗工作实施环境整治,恢复泉水文化景观。重点实施泉水申遗环境整治、泉水展示系统、泉水周边业态升级、泉水空间活力提升等各项更新任务,培育泉城国际旅游标志区。(大众报业·大众日报客户端记者 刘飞跃 报道)

扫码使用手机浏览本页内容